——“疏解非首都功能纪实”系列网评之八

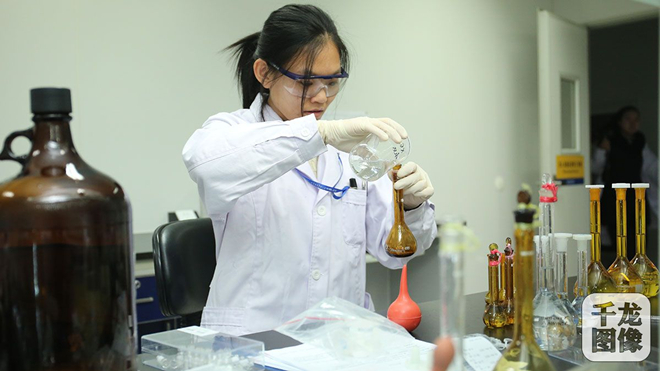

北京大兴生物医药基地近期玩起了“加减法”,以引进“高精尖”项目与腾退低端产业的方式深化自身优化升级与创新发展,进行有序承接与腾退。

应该说,自纳入中关村国家自主创新示范区起,“走绿色环保、创新驱动、功能疏解之路”就成为了医药基地的立足之本、发展之基。坚持走好这条路,才能实现自身发展的可持续。现在,在京津冀协同发展,全面有序推进非首都功能疏解的大形势下,医药基地也已扛起了企业责任,助力协同发展,为纾解北京“大城市病”出一份力,也为自身发展谋取更大空间。

“引进”与“腾退”是医药基地进行功能疏解、实现转型升级的两大“法宝”。首先,在引进方面,园区现已入驻了350多家企业,引入了13个优质产业项目,承接北京中心城六区迁建项目33个。其中,中国食品药品检定研究院的迁入,再一次让我们看到了疏解的良好成效,感受到了疏解的“多赢”性。

一者,迁入基地可打破自身发展瓶颈。实验空间由原来的狭窄拥堵,很多检验项目都无力承担,变成了今天的无论是实验室规模还是实验条件都基本处于世界领先水平,可谓“蜗居”变“大宅”,整体职能得到了拓展,发展空间得到了拓宽。二者,为医药基地的食品药品安全再添保障。这为基地实现跨越式发展、将自身打造成生物医药制造和产业高地,提供了重要的战略支撑。此外,中检院迁址基地还将带动首都高端医药企业聚集,进而提升首都医药产业的核心竞争力。

其次是“腾退”,即疏解清退低端、低效产业,以“腾笼换鸟”的方式,实现土地和空间资源的再利用。目前,基地已腾退出建设用地面积552.45亩,并且,疏解进度还在加快。其中,北京协和药厂原料生产地的外迁便是一个典型,不仅解决了生产场地的问题,面积由原来的5亩变成了迁入河北沧州后的100亩,也解决了因生产带来的环境污染问题。

制药的联想词之一便是污染,因为,医药业占地最大的不是生产环节而是环保设施,尤其是在资源压力巨大的首都北京,场地不够,环保设施便难以建设完善,污染自然也就产生了。因此,对这些产业进行疏解清退,既有利于其自身发展,更能还绿于首都。

当然,外迁不是简单的把企业轰走,也不是把污染带给别人,而是把不太适合在北京生产和发展的这部分带出去,为当地做贡献的同时,也为北京医药基地的发展做贡献;而且,足够大的场地完全可以满足环保的需要。

医药基地的“加减法”“移形换影”可谓切中了功能疏解和区域协同发展之肯綮,一引一退之间,转型升级、创新可持续的鸟鸣愈发嘹亮动人。相信,不日,在有着“天下首邑”之称的大兴土地上,将出现一个高端特色突出、产业形态多元,具有领衔地位的“中国药谷”。(千龙网评专职评论员 向浩)

“疏解非首都功能纪实”系列网评之一:北京“瘦身”行动动真格的

“疏解非首都功能纪实”系列网评之二:北京菜篮子进入“互联网+”时代

“疏解非首都功能纪实”系列网评之三:北京红桥市场在疏解中蝶变

“疏解非首都功能纪实”系列网评之四:村貌伴随疏解思维而变

“疏解非首都功能纪实”系列网评之五:“燕达模式”为京津冀医疗协同发展探路

“疏解非首都功能纪实”系列网评之六:大红门批发市场放对地方就是个宝

“疏解非首都功能纪实”系列网评之七:高校外迁走出教育功能疏解新路子

“疏解非首都功能纪实”系列网评之九:北京“动批”疏解是告别亦是更生