高校周边的打印社,几无例外,打(复)印教材,是年底盘点时忽视不得的一个利润来源。某打印店说,我靠复印教材月均收入近一万。北青报记者采访学生后粗略统计,本科四年的数十门专业课教材,以复印的经济成本计,一个学生可省近千元。(3月14日《北京青年报》)

从单一的经济角度看,方便且帮大学生省钱,让打印社挣钱,双赢,顺理成章,似是好事。那么,新闻副标题里的“大学教材定价较高 学生买复印教材省一半钱 复印店已成众多出版社维权重点”,该怎样解读?其一,此事竟可能“惹火烧身”,让官司缠身;其二,让雾里之花在法律和事实面前显形,然后理性定夺。

首当其冲,需要看明白的是,打印社打(复)印教材的做法确有硬伤,一旦严格维权执法,打印社需担民事责任,会赔了夫人又折兵!

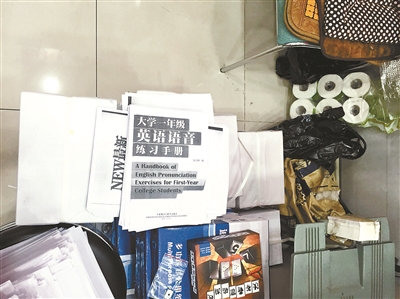

2014年9月25日,国家版权局官网上,一则行业动态新闻跃出,“刹住高校教材复印风”,发布出一次联盟行动,“京版十五社反盗版联盟与四川省版权局、省内部分地市版权局及文化执法部门的负责人在成都举行座谈会,大家就目前高校教材复印成风现象进行了深入讨论,共同探讨如何采取更有效措施对此加以制止与防范”。座谈会澄明了现象,防范指向明确,“高校教材复印店已有团伙化趋势”,“以正版教材定价的三分之一的价格,用大型复印机和较专业的胶订机,高效生产”。

新闻里引用了海淀高校出版人的回应,和国外比,中国大学教材的定价仅约占其三分之一,说不上贵。虽然,中国还是发展中国家,教育也相对不足,分析此问题时似乎需虑及国情斟酌,但我们应知,法律才是最大的人情,富含底线的警戒和公共人文的关怀。

来看法律专业人士的陈法、析理。中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领说,《著作权法》规定“为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行”属于合理使用范畴。我看这一规定,有一些“冷暖自知”的意味,和因此游荡的把握空间。分两个层次,第一,打印社主动销售复印教材,此侵权,无争议;第二,师生主动支付,请打印社打(复)印教材,供自己使用,此侵权,似有争议。但在赵占领看来,《著作权法》虽无具体规定,只要以盈利为目的复印书籍就构成侵权,与复印多少量无关。

无论师生、还是打印社,都心知肚明,市场上能否买到教材?!若能,应依法尊重作者的著作权,买。若不能,出版社则应反思,如何在中国的互联网+时代,将“蓝海战略”继续下去,开一朵满足小众需求读者的出版红花!

著作权意识,是看到了一纸的背后,每一位精神产品生产者付出的煎熬和心血。花钱购买并不贵的纸版教材,或电子书,尊重的是公共空间里每个普通公民的智力劳动的智慧和价值,培育的是人的文明素质和文化品鉴能力,与教育一样,与每一公民有关,实系百年大计,远非蝇头小利所可比。

新闻细读:高校打印店囤上百份盗版教材

欢迎转载。请注明来源:千龙网评。