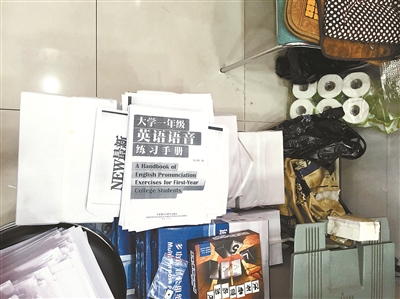

2月,全国“扫黄打非”办公室联合五部门下发《关于开展部分重点城市高校及其周边复印店专项治理行动的通知》。复印教材的流行风大面积存在原因何在?记者近日走访在京多所大学周边复印店,发现大多数店家仍在公开承接“私人订制”复印教材业务,甚至有店家电脑里囤有上百份电子版教材,“班级”团购生意搞得风风火火。因店家操作隐蔽、取证困难、法律边界不明等缘由,大学周边复印店的经营活动,至今尚处于监管的边缘地带。(3月14日《北京青年报》)

高尔基在《在人间》中提到一个段子,把亚当和夏娃放在五百对赤裸男女中,有什么办法可以迅速找到他们?答案非常简单,这俩人不是人“生”的,因而“没有肚脐眼”,很容易就辨别出来了。对于高校内外复印店“盗印”教材的行为,要在公众认知中给出准确定性,依然存在着一个如何寻根溯源、究问何所从来的问题。一旦带着原初的、根本性的问题没有一个清晰而得到公认的答案,但从理论推演和法条对应中获得的所谓价值判断,就可能大规模出现“你说得对,但我不会照你说的做”的知行分裂状态。

一个基本的事实是清晰可见的:现在的高校教材市场化定价机制之下,专业课教材整体价格水平是“超乎”了普通学子的承受力的,同样严重存在的问题是,随着一茬又一茬学生毕业,教材循环流动使用的比率亟待提高。由于重新购买教材给学生及其家庭造成的经济负担、以及由此导致的纸张浪费和可以合理引申的对“森林锐减”的贡献率,也不容小觑。著作权人,也就是编教材的教授学者以及相关出版机构的合法的权和利当然要保障,一部教材“受欢迎”的标尺之一是重印或再版的次数,而小复印店里店主和学生彼此心照不宣甚至发展到班级“团购”的盗印行为本身,未必不是另一种无声的“越爱越受伤”的表达。

另一种问法也不失理性:高校教育是否有必要使用教材?有了教材,教授们就照着别的(或别的学校的)教授编写的教材讲课吗?考试时就照书上的内容来划范围和判卷吗?除了数量占比极少的一部分考研深造者,专业课教材真的会被学长们压箱底珍藏吗?同样更为“伤人”的问题是,那些花了正版教材一半价钱拿到复印本的大学生,是出于应付考试的需要、考完即丢入角落还是真要汲取其中知识养料、丰赡人生呢?

这样问下来,又会出现另一种可能性,一旦各高校在日常管理尤其是教材使用中,向学生合理地让渡出自由选择权,是否购买学校推荐教材和是否复印教师指定教材,都首先是与怎么教、怎么学、大学怎么办、怎么上这样“终极追问”相关的严肃议题。

有鉴于此,要说通过来自行政权力和司法刚性“双剑合璧”之下的监管,尤其是高校内部的含混不清的加强管理和提醒学生,就像对这种明显供不应求的买卖复印教材行为不精研《著作权法》而加区分,空给一顶“盗版”、“盗印”帽子,甚至对无可奈何之下的消费者们也挥一“闷棍”,显然无助于问题的释解。

新闻细读:高校打印店囤上百份盗版教材

欢迎转载。请注明来源:千龙网评。