真诚是最好的沟通方式,善意终将被看到。垂范先行的中国行动、兼济天下的中国品格、开放坦荡的中国气魄,令中国故事的内容精彩动人,自然拥趸者众。中国声音恰是一股平和宁静的力量。与世界共鸣,和各国偕行,这才是赢得世界尊重的正确方式。

近日,就特朗普政府对“美国之音”等外宣机构的裁撤动作,《华尔街日报》发文表示“担忧”,称这种“退出”的同时,中国媒体在世界各地的播出时间开始增加,中国对全球事件的看法开始主导世界舆论场。这种“祸水他引”的说法当然不无夸张,但确实有不少国家开始主动精选中国电视节目、纪录片和动画片在当地播出,不过这并非中国“抢”了美国的空缺,而是说明一种更具共鸣力与可信度的声音越来越多为世界认真倾听。

长久以来,美西方惯用媒体工具作为其牟取全球霸权利益的意识形态武器。尽管将“自由”“民主”“人权”挂在嘴边,却始终秉持的是赤裸裸的双重标准。这些年,西方治理陷入困境,政治极化、贫富分化、枪支暴力、种族歧视等顽疾难解,“普世价值”的光环日益暗淡,“民主灯塔”“人权教师爷”形象濒临破产。在这种现实面前,“美国之音”等越是吹捧、包装和粉饰,越暴露其叙事逻辑的空洞、虚伪和傲慢,越会令世界其他国家和地区的民众质疑、厌恶、排

斥。

以美西方为中心的传播格局已呈江河日下之势,全球舆论场正在经历一场深刻的结构性重构。首先,信息技术的普及降低了传播门槛,来自非洲、拉美、东南亚的年轻人学会了用手机记录生活、表达观点,以本土视角提升区域性舆论的曝光度和影响力,“全球南方”纷纷选择开口发声,讲述自己的故事。而经济实力的上升则进一步打开了传播渠道,发展中国家的媒体机构积极走向世界,设立海外分支、开展国际合作、参与跨国对话。其中,中国媒体以真实可信的内容、理性克制的语态、合作开放的姿态赢得超高关注,成为打破西方叙事垄断的重要力量,也为世界理解中国提供了新的入口。

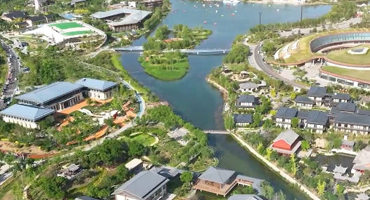

“花若盛开,蝴蝶自来。”中国媒体影响力的上升,根本上源于中国国家综合实力的持续跃升。作为世界第二大经济体、第一大工业国,这种国家实力的积累,不仅为发出“中国声音”提供了物质基础,更提供了可信赖的传播内容。从脱贫攻坚到乡村振兴,从绿色转型到社会治理,从工业飞跃到自主创新,一系列看得见、摸得着、可参与的现实进展改变了中国,也影响着世界。可以说,中国发展奇迹本身就是最具有吸引力的新闻。只要到中国走一走、看一看,把随手一拍的中国故事讲一讲,就能迅速赢得聚焦。

中国声音与世界声音和鸣,也源自中国一以贯之的立世逻辑。我们选择的从来不是零和博弈、丛林法则,而是“和而不同”“美美与共”。具体到行动上,无论是发出构建“人类命运共同体”倡议,还是欢迎各国参与共建“一带一路”,中国的对外合作不争输赢高下,不是要取代谁、主导谁,不会要求他国照搬中国经验,而是尊重各国自身路径、发展节奏与文化传统,真诚希望与世界分享和平发展。正是这种开放、理性、负责任的价值观念,构成了中国声音在国际传播格局中日益扩大的道义基础与信服根源。

中国声音将世界的耳朵叫醒,还源自中国媒体注重内容的现实性、共通性与建设性。尼日利亚新闻部长穆罕默德·伊德里斯曾这样分析中美两国媒体的差异:“美国之音”的报道强调所谓的“言论自由、人权开放、民主话语”,而中国媒体更为关注发展成功案例、经济合作和社会稳定的议题。诚如斯言,我们不似西方媒体执着于抽象叙事,带着“殖民视角”“俯视倾向”,而是以平等方式回应广大发展中国家的实际关切。比如,CGTN与非洲五国主流媒体合办电视栏目《共享繁荣》,分享中国乡村振兴的具体案例;再如,拉美多国组织媒体团前来参访,中国开放工厂、实验室等场地,将创新经验倾囊相授……从“大写意”到“工笔画”,垂范先行的中国行动、兼济天下的中国品格、开放坦荡的中国气魄,令中国故事的内容精彩动人,自然拥趸者众。

“中国温柔地为我们打开恢宏的大门”,来自斯洛文尼亚记者的肺腑之言,再次印证了一个再简单不过的道理——真诚是最好的沟通方式,善意终将被看到。今天的世界,冲突频发、对立情绪愈发蔓延,中国声音恰是一股平和宁静的力量。与世界共鸣,和各国偕行,这才是赢得世界尊重的正确方式。只不过这一点,西方媒体懂吗?

真诚是最好的沟通方式,善意终将被看到。垂范先行的中国行动、兼济天下的中国品格、开放坦荡的中国气魄,令中国故事的内容精彩动人,自然拥趸者众。中国声音恰是一股平和宁静的力量。与世界共鸣,和各国偕行,这才是赢得世界尊重的正确方式。

近日,就特朗普政府对“美国之音”等外宣机构的裁撤动作,《华尔街日报》发文表示“担忧”,称这种“退出”的同时,中国媒体在世界各地的播出时间开始增加,中国对全球事件的看法开始主导世界舆论场。这种“祸水他引”的说法当然不无夸张,但确实有不少国家开始主动精选中国电视节目、纪录片和动画片在当地播出,不过这并非中国“抢”了美国的空缺,而是说明一种更具共鸣力与可信度的声音越来越多为世界认真倾听。

长久以来,美西方惯用媒体工具作为其牟取全球霸权利益的意识形态武器。尽管将“自由”“民主”“人权”挂在嘴边,却始终秉持的是赤裸裸的双重标准。这些年,西方治理陷入困境,政治极化、贫富分化、枪支暴力、种族歧视等顽疾难解,“普世价值”的光环日益暗淡,“民主灯塔”“人权教师爷”形象濒临破产。在这种现实面前,“美国之音”等越是吹捧、包装和粉饰,越暴露其叙事逻辑的空洞、虚伪和傲慢,越会令世界其他国家和地区的民众质疑、厌恶、排

斥。

以美西方为中心的传播格局已呈江河日下之势,全球舆论场正在经历一场深刻的结构性重构。首先,信息技术的普及降低了传播门槛,来自非洲、拉美、东南亚的年轻人学会了用手机记录生活、表达观点,以本土视角提升区域性舆论的曝光度和影响力,“全球南方”纷纷选择开口发声,讲述自己的故事。而经济实力的上升则进一步打开了传播渠道,发展中国家的媒体机构积极走向世界,设立海外分支、开展国际合作、参与跨国对话。其中,中国媒体以真实可信的内容、理性克制的语态、合作开放的姿态赢得超高关注,成为打破西方叙事垄断的重要力量,也为世界理解中国提供了新的入口。

“花若盛开,蝴蝶自来。”中国媒体影响力的上升,根本上源于中国国家综合实力的持续跃升。作为世界第二大经济体、第一大工业国,这种国家实力的积累,不仅为发出“中国声音”提供了物质基础,更提供了可信赖的传播内容。从脱贫攻坚到乡村振兴,从绿色转型到社会治理,从工业飞跃到自主创新,一系列看得见、摸得着、可参与的现实进展改变了中国,也影响着世界。可以说,中国发展奇迹本身就是最具有吸引力的新闻。只要到中国走一走、看一看,把随手一拍的中国故事讲一讲,就能迅速赢得聚焦。

中国声音与世界声音和鸣,也源自中国一以贯之的立世逻辑。我们选择的从来不是零和博弈、丛林法则,而是“和而不同”“美美与共”。具体到行动上,无论是发出构建“人类命运共同体”倡议,还是欢迎各国参与共建“一带一路”,中国的对外合作不争输赢高下,不是要取代谁、主导谁,不会要求他国照搬中国经验,而是尊重各国自身路径、发展节奏与文化传统,真诚希望与世界分享和平发展。正是这种开放、理性、负责任的价值观念,构成了中国声音在国际传播格局中日益扩大的道义基础与信服根源。

中国声音将世界的耳朵叫醒,还源自中国媒体注重内容的现实性、共通性与建设性。尼日利亚新闻部长穆罕默德·伊德里斯曾这样分析中美两国媒体的差异:“美国之音”的报道强调所谓的“言论自由、人权开放、民主话语”,而中国媒体更为关注发展成功案例、经济合作和社会稳定的议题。诚如斯言,我们不似西方媒体执着于抽象叙事,带着“殖民视角”“俯视倾向”,而是以平等方式回应广大发展中国家的实际关切。比如,CGTN与非洲五国主流媒体合办电视栏目《共享繁荣》,分享中国乡村振兴的具体案例;再如,拉美多国组织媒体团前来参访,中国开放工厂、实验室等场地,将创新经验倾囊相授……从“大写意”到“工笔画”,垂范先行的中国行动、兼济天下的中国品格、开放坦荡的中国气魄,令中国故事的内容精彩动人,自然拥趸者众。

“中国温柔地为我们打开恢宏的大门”,来自斯洛文尼亚记者的肺腑之言,再次印证了一个再简单不过的道理——真诚是最好的沟通方式,善意终将被看到。今天的世界,冲突频发、对立情绪愈发蔓延,中国声音恰是一股平和宁静的力量。与世界共鸣,和各国偕行,这才是赢得世界尊重的正确方式。只不过这一点,西方媒体懂吗?