清晨六点半,七十五岁的张爷爷像往常一样推开那扇斑驳的木门,走进西斜街胡同。阳光刚刚爬过中共中央编译局的灰墙,在斑驳的树影间跳跃。他深吸一口气,开始每日的巡视——查看老院落的安全,记录需要维修的角落。作为社区治安巡逻队最年长的志愿者,这条646米长的胡同是他的“领地”,更是他生于斯、长于斯的家园。

西斜街53号院门前,张爷爷停下脚步,仰头凝视门楼上那幅“蝠在眼前”的砖雕。经过近年翻新,蝙蝠图案栩栩如生。岁月流转,记忆却深植于砖石之间。

西斜街53号院门 图源:微博@急雨松风

就在此时,宏庙小学传来晨读的琅琅书声。这座从1883年“镶蓝旗官学”发展而来的百年老校,依然传承着文化的火种。退休教师林奶奶正穿过前英子胡同,前往社区活动室指导合唱队排练。她的乐谱袋里,除了新印的歌谱,还有一本发黄的册子——那是她母亲在北平华光女子中学读书时留下的抗日歌曲集。

这些日常图景在宏汇园社区交替上演,仿佛时光叠印。在这个0.25平方公里的天地里,96个平房院和21栋楼房中生活着5200人。老龄化程度较高的社区却保持着惊人的活力。17个群团社会组织、10支志愿者服务队如血脉般连接着每家每户。而很少有人意识到,这种社区凝聚力与抗战精神有着深刻的历史渊源。

西斜街

西斜街不是一条普通的胡同。它由元代金水河分支干涸填淤而成,顺着古河道自然延伸的曲线,见证了北京城市水系变迁的地理印记。这条东南起自西单北大街、向西北延伸的斜街,如同一条文化血脉,赓续着这片土地的历史记忆。

《啸亭续录》记载的“公扎尔塔宅在西斜街”,如今已成为中共中央编译局所在地。这个看似平常的机构选择在此落户,冥冥中延续了这片土地的文化使命。从昔日的河道到今天的街巷,从清代宅邸到马克思主义著作编译重地,西斜街始终是文明流动的通道。

曲折的走向、错综的院落布局,宏汇园社区的胡同网络构成了一个有机的防御体系。前英子胡同、后英子胡同、小英子胡同如毛细血管般连接主街,粉子胡同、椿树巷提供了迂回路径。这种空间结构不仅在物理上形成了保护屏障,更在心理上塑造了居民的共同体意识——家家相连、户户相守,炊烟里藏着牵挂,门扉间掩着默契,日子在彼此的照拂里慢慢铺展,寻常岁月也便有了最绵长的温度。

歌单里的抗日旋律

前英子胡同甲6号,曾经的北平华光女子中学校址,如今已是普通民居。但老墙深处,似乎仍回荡着上世纪三四十年代的读书声与歌声。

“北平三白”——白虹、白杨、白光,这三位从华光女中走出的电影明星,在抗战期间展现了艺术家的民族气节。她们不仅以艺术才华闻名沪上,更以爱国热情投入救亡运动。

白杨在《十字街头》《一江春水向东流》中的表演,成为中国电影史上的经典;白虹以歌喉唤醒民众;白光则以独特嗓音演唱抗战歌曲。她们在银幕上演绎悲欢离合,在银幕外为抗战奔走呼号。当时报载:“三白之名,响彻南北;救国之志,感动乾坤。”

更可贵的是,华光女中的师生不仅以文艺参与抗战,更直接投身地下工作。党员李爷爷的姑母曾是华光女中学生。“姑母和同学们偷偷为抗日武装制作纱布、绷带,还在课本里夹带抗日传单。”他指着前英子胡同的一处老院子说,“那里曾经是秘密联络点。”

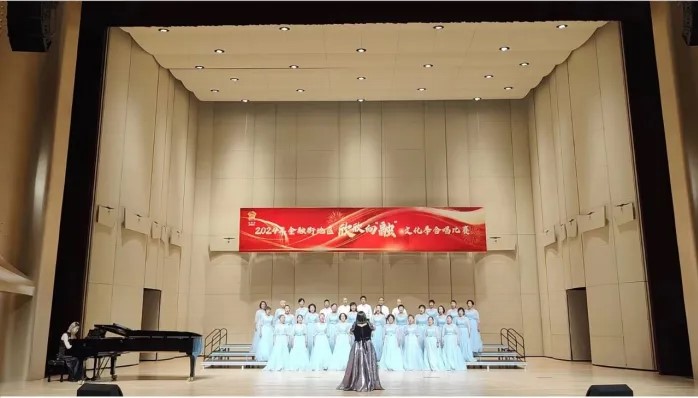

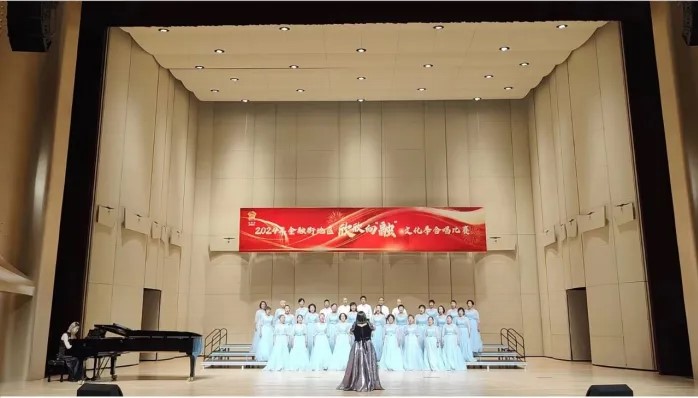

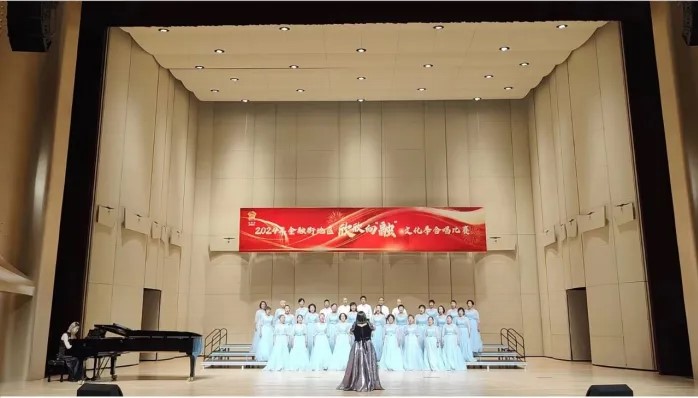

这种精神如今仍在社区延续。社区合唱队经常排练《黄河大合唱》《松花江上》等抗战歌曲,梅奶奶说:“每次唱这些歌,都能感受到那个年代的热血和勇气。”编织组的老人们则记得前辈为前线将士织毛衣、做军鞋的故事,如今她们为社区孤寡老人编织衣物,传承着互助精神。

宏汇园社区老党员合唱团 图源:宏汇园社区

从抗战精神到社区精神

漫步今日宏汇园社区,抗战精神以新的形式延续传承。社区治安巡逻志愿者队伍让人想起当年的群众自卫组织。张爷爷说:“我们巡逻不仅是防小偷小摸,更是守护一种社区精神。就像当年大家互相照应一样,现在也不能让任何一户人家感到无助。”

宏汇园社区邻里节舞蹈队表演节目 图源:宏汇园社区

老年人协会、合唱队、编织组、舞蹈队、书法组等社区群团社会组织,继承了抗战时期群众动员的传统。通过文化活动凝聚社区意识,通过互助合作增强社区韧性。

特别值得一提的是,社区内的中央编译局、某军事单位宏庙管理处、西单派出所、洁如幼儿园、宏庙小学、云南大理驻京联络处等单位与居民区深度融合,形成共建共治共享的格局。这种“军民融合”“单位社区联动”的模式,某种程度上也是抗战时期全民动员模式的和平时期演变。

宏汇园社区志愿者们学习理论知识 图源:宏汇园社区

胡同里的精神破圈

随着城市发展,老城保护面临挑战。宏汇园社区的胡同虽然整体得以保留,但许多历史细节正在逐渐消失。社区居民自发开展了“胡同记忆”项目,记录老人口述历史,拍摄建筑细节,收集老照片资料。

“每一块砖石都有故事,”社区祁书记说,“我们通过镜头记录这些即将消失的记忆,通过老人们讲述的故事,赓续红色血脉。这不是怀旧,而是为了传承那种精神。”

社区活动室经常举办抗战主题活动和展览,展示老街坊提供的实物和照片。孩子们在这里聆听祖辈的故事,理解脚下的土地曾经经历什么。

傍晚时分,张爷爷结束巡逻,来到社区活动室。今天这里特别热闹——合唱队正在排练《长城谣》,编织组展示新作品,书法组书写抗战诗词。窗外,西斜街沐浴在金色夕阳中,编译局的楼影渐长,宏庙小学放学时孩子们的笑语欢声……

宏庙小学 图源:宏汇园社区

这是一幅平常的社区生活图景,却蕴含着深厚的历史底蕴。从抗战烽火到社区治理,同一种精神始终流淌——那是团结坚韧、互助勇敢与文化自信。

八十多年过去,亲历者虽已远去,但精神藉由砖石、故事与日常实践生生不息。在这里,抗战记忆从未被封存,它活跃于现实,扎根于生活。

抗战精神早已沉淀为社区的日常伦理:邻里互助、文化传承、家园一体。它不仅保存了胡同的肌理,更延续了北京的血脉;它不再是遥不可及的史诗,而是可触可感的生活;它来自过去,更属于未来。

夕阳西下,灯火次第亮起,连成一片温暖的光河,既照亮来路,也映照前程。在这光晕之中,抗战精神已与当代生活无缝交融,继续书写着一个社区、一座城、一个民族的不朽传奇。

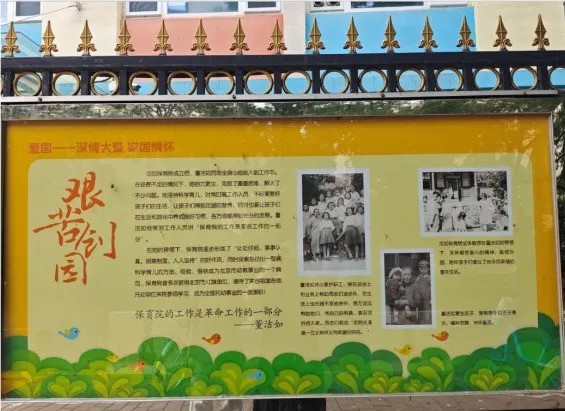

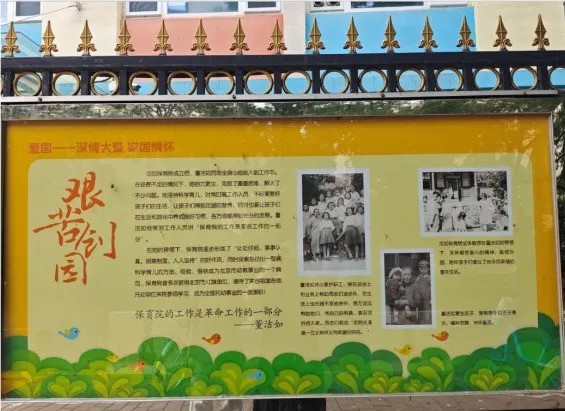

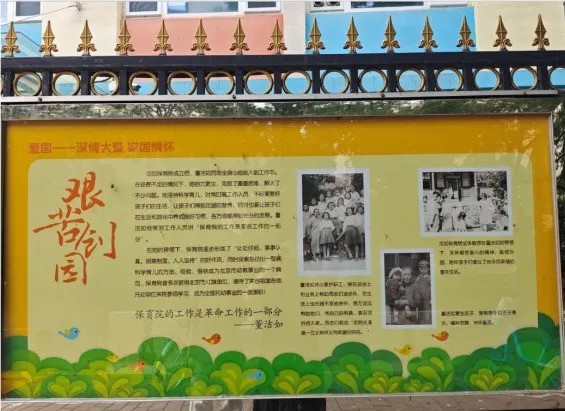

洁如幼儿园的前身——洁如保育院 艰苦创园史 图源:西城区洁如幼儿园

清晨六点半,七十五岁的张爷爷像往常一样推开那扇斑驳的木门,走进西斜街胡同。阳光刚刚爬过中共中央编译局的灰墙,在斑驳的树影间跳跃。他深吸一口气,开始每日的巡视——查看老院落的安全,记录需要维修的角落。作为社区治安巡逻队最年长的志愿者,这条646米长的胡同是他的“领地”,更是他生于斯、长于斯的家园。

西斜街53号院门前,张爷爷停下脚步,仰头凝视门楼上那幅“蝠在眼前”的砖雕。经过近年翻新,蝙蝠图案栩栩如生。岁月流转,记忆却深植于砖石之间。

西斜街53号院门 图源:微博@急雨松风

就在此时,宏庙小学传来晨读的琅琅书声。这座从1883年“镶蓝旗官学”发展而来的百年老校,依然传承着文化的火种。退休教师林奶奶正穿过前英子胡同,前往社区活动室指导合唱队排练。她的乐谱袋里,除了新印的歌谱,还有一本发黄的册子——那是她母亲在北平华光女子中学读书时留下的抗日歌曲集。

这些日常图景在宏汇园社区交替上演,仿佛时光叠印。在这个0.25平方公里的天地里,96个平房院和21栋楼房中生活着5200人。老龄化程度较高的社区却保持着惊人的活力。17个群团社会组织、10支志愿者服务队如血脉般连接着每家每户。而很少有人意识到,这种社区凝聚力与抗战精神有着深刻的历史渊源。

西斜街

西斜街不是一条普通的胡同。它由元代金水河分支干涸填淤而成,顺着古河道自然延伸的曲线,见证了北京城市水系变迁的地理印记。这条东南起自西单北大街、向西北延伸的斜街,如同一条文化血脉,赓续着这片土地的历史记忆。

《啸亭续录》记载的“公扎尔塔宅在西斜街”,如今已成为中共中央编译局所在地。这个看似平常的机构选择在此落户,冥冥中延续了这片土地的文化使命。从昔日的河道到今天的街巷,从清代宅邸到马克思主义著作编译重地,西斜街始终是文明流动的通道。

曲折的走向、错综的院落布局,宏汇园社区的胡同网络构成了一个有机的防御体系。前英子胡同、后英子胡同、小英子胡同如毛细血管般连接主街,粉子胡同、椿树巷提供了迂回路径。这种空间结构不仅在物理上形成了保护屏障,更在心理上塑造了居民的共同体意识——家家相连、户户相守,炊烟里藏着牵挂,门扉间掩着默契,日子在彼此的照拂里慢慢铺展,寻常岁月也便有了最绵长的温度。

歌单里的抗日旋律

前英子胡同甲6号,曾经的北平华光女子中学校址,如今已是普通民居。但老墙深处,似乎仍回荡着上世纪三四十年代的读书声与歌声。

“北平三白”——白虹、白杨、白光,这三位从华光女中走出的电影明星,在抗战期间展现了艺术家的民族气节。她们不仅以艺术才华闻名沪上,更以爱国热情投入救亡运动。

白杨在《十字街头》《一江春水向东流》中的表演,成为中国电影史上的经典;白虹以歌喉唤醒民众;白光则以独特嗓音演唱抗战歌曲。她们在银幕上演绎悲欢离合,在银幕外为抗战奔走呼号。当时报载:“三白之名,响彻南北;救国之志,感动乾坤。”

更可贵的是,华光女中的师生不仅以文艺参与抗战,更直接投身地下工作。党员李爷爷的姑母曾是华光女中学生。“姑母和同学们偷偷为抗日武装制作纱布、绷带,还在课本里夹带抗日传单。”他指着前英子胡同的一处老院子说,“那里曾经是秘密联络点。”

这种精神如今仍在社区延续。社区合唱队经常排练《黄河大合唱》《松花江上》等抗战歌曲,梅奶奶说:“每次唱这些歌,都能感受到那个年代的热血和勇气。”编织组的老人们则记得前辈为前线将士织毛衣、做军鞋的故事,如今她们为社区孤寡老人编织衣物,传承着互助精神。

宏汇园社区老党员合唱团 图源:宏汇园社区

从抗战精神到社区精神

漫步今日宏汇园社区,抗战精神以新的形式延续传承。社区治安巡逻志愿者队伍让人想起当年的群众自卫组织。张爷爷说:“我们巡逻不仅是防小偷小摸,更是守护一种社区精神。就像当年大家互相照应一样,现在也不能让任何一户人家感到无助。”

宏汇园社区邻里节舞蹈队表演节目 图源:宏汇园社区

老年人协会、合唱队、编织组、舞蹈队、书法组等社区群团社会组织,继承了抗战时期群众动员的传统。通过文化活动凝聚社区意识,通过互助合作增强社区韧性。

特别值得一提的是,社区内的中央编译局、某军事单位宏庙管理处、西单派出所、洁如幼儿园、宏庙小学、云南大理驻京联络处等单位与居民区深度融合,形成共建共治共享的格局。这种“军民融合”“单位社区联动”的模式,某种程度上也是抗战时期全民动员模式的和平时期演变。

宏汇园社区志愿者们学习理论知识 图源:宏汇园社区

胡同里的精神破圈

随着城市发展,老城保护面临挑战。宏汇园社区的胡同虽然整体得以保留,但许多历史细节正在逐渐消失。社区居民自发开展了“胡同记忆”项目,记录老人口述历史,拍摄建筑细节,收集老照片资料。

“每一块砖石都有故事,”社区祁书记说,“我们通过镜头记录这些即将消失的记忆,通过老人们讲述的故事,赓续红色血脉。这不是怀旧,而是为了传承那种精神。”

社区活动室经常举办抗战主题活动和展览,展示老街坊提供的实物和照片。孩子们在这里聆听祖辈的故事,理解脚下的土地曾经经历什么。

傍晚时分,张爷爷结束巡逻,来到社区活动室。今天这里特别热闹——合唱队正在排练《长城谣》,编织组展示新作品,书法组书写抗战诗词。窗外,西斜街沐浴在金色夕阳中,编译局的楼影渐长,宏庙小学放学时孩子们的笑语欢声……

宏庙小学 图源:宏汇园社区

这是一幅平常的社区生活图景,却蕴含着深厚的历史底蕴。从抗战烽火到社区治理,同一种精神始终流淌——那是团结坚韧、互助勇敢与文化自信。

八十多年过去,亲历者虽已远去,但精神藉由砖石、故事与日常实践生生不息。在这里,抗战记忆从未被封存,它活跃于现实,扎根于生活。

抗战精神早已沉淀为社区的日常伦理:邻里互助、文化传承、家园一体。它不仅保存了胡同的肌理,更延续了北京的血脉;它不再是遥不可及的史诗,而是可触可感的生活;它来自过去,更属于未来。

夕阳西下,灯火次第亮起,连成一片温暖的光河,既照亮来路,也映照前程。在这光晕之中,抗战精神已与当代生活无缝交融,继续书写着一个社区、一座城、一个民族的不朽传奇。

洁如幼儿园的前身——洁如保育院 艰苦创园史 图源:西城区洁如幼儿园