11月25日,是“国际消除对妇女的暴力日”。法律公器介入“家务事”,在微观社会细胞中更好地保护弱势人群的生存权利,正成为社会共识。今年3月1日,《中华人民共和国反家庭暴力法》正式实施,家暴行为正式进入国家法律监管范畴,成为重要里程碑。(11月25日《人民日报》)

从全国第一条妇女热线——北京红枫妇女心理咨询热线的统计数据来看,反家庭暴力法的确是一道分水岭。今年1到6月份的数据显示,家暴问题热线接通个案达到158个,大致相当于去年同期的3倍,比2015年的全年数据增长了54.90%。这说明人们的反家暴意识强了,那么反家暴的效率是否能跟上呢?现实并不令人乐观。

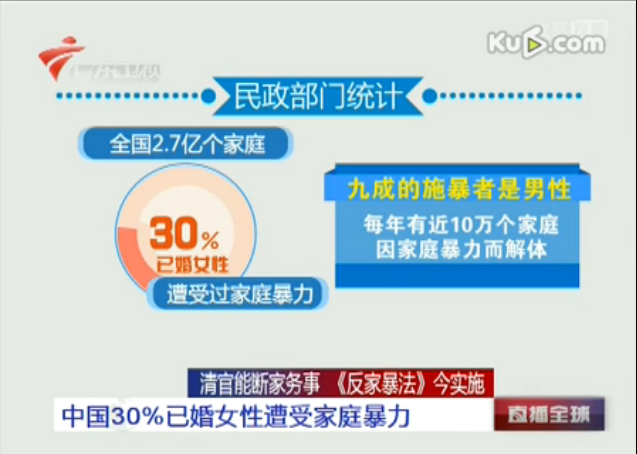

根据中国裁判文书网,南都梳理了2015年至2016年2月份广东法院公开的涉及家暴的177宗离婚案件,发现男性施暴的案件占到九成以上,最终被法院采信的,占比不足一成。在诸多关于家暴的调查中,遭受家暴举证难、取证难、认定难、维权难成为司法最后一公里的瓶颈。

家暴案件少有目击证人。即使有,也很少愿意出庭作证或提供书证。到庭的证人往往是一方的亲属,因为存在利益关系而证明力较弱。涉家暴诉讼中,双方当事人是家庭成员关系,案情容易出现反复。同时,实施暴力行为与诉讼通常间隔一段时间,施暴痕迹难以查证,即使有伤痕,在对方否认的情况下也难以认定为系其暴力所导致。家庭暴力与家庭成员间的日常纠纷存在相似性,不少时候双方都存在过错,难以准确区分责任。如一些涉家暴离婚纠纷案件中,双方当事人都提交了报警记录,甚至一些报警记录显示双方具有互殴情节,这给法院认定是否存在家庭暴力带来了很大困难。

《反家庭暴力法》想要落到实处,还要通过法律制定实施细则,畅通司法最后一公里。

明确家暴案件中司法机关可以调查取证的对象、范围和手段,以及反家庭暴力法与相关法律法规如何衔接运用,将有助于进一步在全社会范围威慑家暴行为,更好地保护家庭成员合法权益,所以必须要实现立法的层级化、精细化。

《反家庭暴力法》想要落到实处,还要通过司法与社会的联动,畅通救济最后一公里。

在治理家暴案件的多机构合作中,由民政部门出具的庇护所兜底,这在制度上存在一定的缺陷。作为制度保护的最后一道防线,庇护所很难担起安全责任。比如,各地的庇护所庇护时间一般都在10天以内,特殊情况经庇护所同意后方可适当延长,并报主管民政部门备案。

虽然根据受庇护人的要求,庇护所可协调相关部门为庇护妇女提供心理疏导、婚姻家庭关系调适、法律咨询服务和法律援助等相关服务。但家暴问题原因复杂,一周左右的时间是否真的能解决问题并不令人乐观。如何更好的来庇护受害者,需要司法与社会的联动。

比如,德国的反家暴法《防止暴力法案》设立了一项重要原则:“谁施暴,谁离开”,即施以家暴的一方会被赶出家门,并被禁止靠近、纠缠受害者。警察如果认定存在家暴行为,会立即将施暴一方驱逐,同时没收其钥匙,禁止其再返回住所。拒不离开的会被警方拘留。这更能对被施暴者形成长期保护。

《反家庭暴力法》想要落到实处,还要通过司法和舆论的联动,畅通观念最后一公里。

从家庭暴力行为本身看,它存在于家庭的内部,出于家暴是“家务事”的错误认识,以及“家丑不可外扬”的面子观念,直接导致了大量的家庭暴力事件长期不为人知。而作为邻居而言,往往抱着多一事不如少一事的心态,很少向警方举报邻里的家暴现象。而欧美国家的很多家暴都是由邻居举报的,法律对邻居的举报也有相应责任规定和保护措施。这一块恰恰是我们的短板。这就需要通过司法和舆论的联动,让公众进一步转变观念,让反家暴的法律武器发挥更大威力。

同时,加大家庭暴力的预防措施也必不可少。反家庭暴力法的实施为家庭矛盾的“灭火”工作提供了保障,而前期“防火”工作的力度却还有待加强。“防”优先于“消”,杜绝家庭暴力,不让这些现象发生,需要前期婚姻家庭教育的铺垫,这个过程中,婚姻家庭咨询服务的社会组织要充分发挥作用。(千龙网香山评论特约评论员 丁慎毅)

新闻细读>>>反家暴法实施九个月 立法需要层级化、精细化