11月初,内容为“因名牌球鞋而取消困难生助学金”的文章火了。在一个以大学生为主要受众的微信公众号推送后,短短数个小时,文章点击量突破8万,留言评论数超过3000条。(11月21日《中国青年报》)

近日,中国高校传媒联盟在全国1016位大学生中发起调查,结果显示,47%的受访者领取过助学金。今年8月,教育部全国学生资助管理中心负责人曾表示,2015年资助金额突破1500亿元,资助学生达到8400多万人次。在全国普通高校中,资助总额达到了847亿元,比上一年增长130亿元,增幅达到18%。按照这样的趋势,对于不少的贫困大学生来说,这是一种相当享受福利的政策,可正是这项惠及过大多数学生的助学金,却屡次被推上风口浪尖,成为网民热议的焦点。

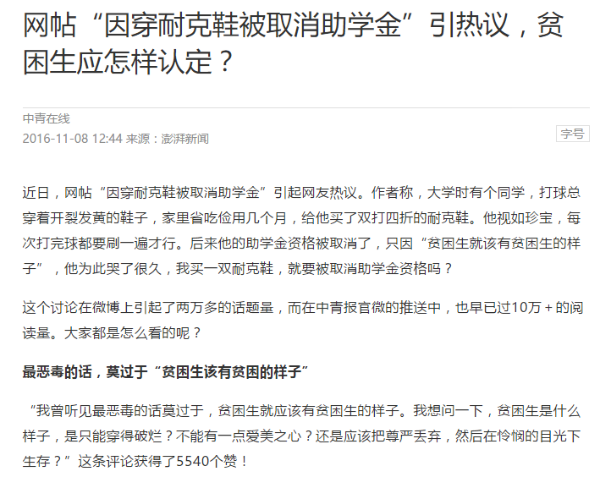

为什么会这样?造成这样的原因是什么?这都是在网络上的一个帖子给道出了实话。因为一双名牌的球鞋就把大学生的助学金给取消,这样的事情虽然不是第一次,却是因为网络的不断发酵而产生了不同的化学效果。一时间,和“困难生”“助学金”相关的内容登上话题榜。一位高校教师感慨,“如果学校的困难生认定如此草率的话,学校的资助政策就有问题;如果一个学生不穿名牌就觉得没有尊严的话,这种心态也有问题。”

此话一点都不假,如果说把困难和名牌给绝对的挂钩,那肯定是有问题的,特别是现在的生活水平,以及对名牌的定义。据笔者了解,学校内的所谓名牌鞋子,不少是运动品牌,要是打折的或者是特卖品,价位还是不算高的。仅仅是因为学生穿了这样的鞋子,就取消了贫困生的资格,笔者就忍不住要说:难道要学生穿草鞋才足以证明贫困?

如果说买一双价格稍高的鞋子可以一年都不买鞋,相较于每个月买一双便宜但是质量不好的鞋子,那是不是说明后者更贫穷呢?所以这样的一种认定方式,从本质上来说是有问题的,连学生们都能够看到的现实,为何老师们以及认定小组却给忽视了?

假如落实助学金评定的老师能认真对每一个学生的情况,就像写论文一样调查、研究、整理、分析,学院层面做好宏观把控,是可以避免很多问题的。可惜没有。其实这已经不是一双名牌鞋子的问题,反映的助学金整个评价体系的漏洞亟待补救。