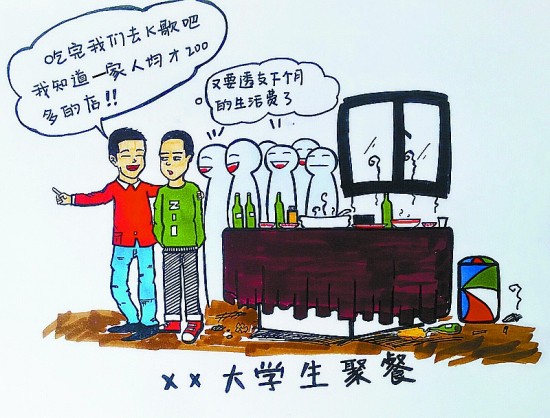

踏上离乡返校的列车,何凯才回过神儿:半年来,自己省吃俭用从生活费里攒下的钱一个假期就花光了,这1500元钱几乎都用于聚会支出。然而寒假的结束似乎并不意味着“聚会频繁期”的终结。

近日,中国高校传媒联盟随机向460位大学生发放问卷,29.31%的受访者聚会频率达到每周两次以上,其中本科低年级占63.52%。所有受访者中,38.08%的大学生在聚会社交方面的开销占生活费的比例超过30%。(3月4日《中国青年报》)

尽管学生的主要任务是学习,但从某种意义上来说,应酬也是大学生将来走上社会的一门必修课。对职场人士来说,应酬实际上是现代商业文化和现代交往文化的代名词。通过应酬,能够谈成生意,能够结交朋友,能够解决问题……可以说,尽管很多很多人不喜欢甚至排斥应酬,但终究还是得在应酬中学会应酬。

除了极少数要读研的大学生,其他的大学生都会在四年的大学生活结束后走上社会。很多初入职场的大学生都有被动参加应酬的经历。在这些被动应酬的场合里,大学生若是应对失措,是很要可能无法融入小集体的。而这,就有可能对其在职场的发展带来负面影响。这样的例子很大。

应酬文化在大学校园里的发酵,反映了大学生走上社会之前的社会压力和心理焦虑,是以才在大学生活中或主动或被动地参加各种应酬。这是大学生迈入职场之前的一种锻炼,能让大学生通过在大学校园里的应酬体验而获得在职场中轻松应对应酬的能力。

但很显然,目前大学校园里发酵的应酬文化,还存在不少问题。比如说,“目的就是要把别人灌醉”的应酬;以利益为目的的应酬等等。这些应酬并不“健康”,甚至会带来负面影响。

对于大学生来说,大学是人际关系走向社会化的一个转折点。进入大学后,就会遇到各种各样的人际关系:师生之间、同学之间、同乡之间;以及个人与班级、与学校、与社团之间的关系等等。如果大学生不能在学校里妥善地处理这些人际关系,则其走上社会也有可能处理不好更加复杂的人际关系。

因此,在应酬文化于大学校园发酵之时,笔者以为,大学不妨为大学生补上“应酬文化”课,让大学生通过这门“专业课”的学习,掌握应酬文化的一般原则,懂得现代应酬的特点与趋势,从而学会应酬。我想,这门课程若能开设,将会深受大学生欢迎,也能让更多大学生游刃有余地参加应酬,从而让应酬为人生锦上添花。