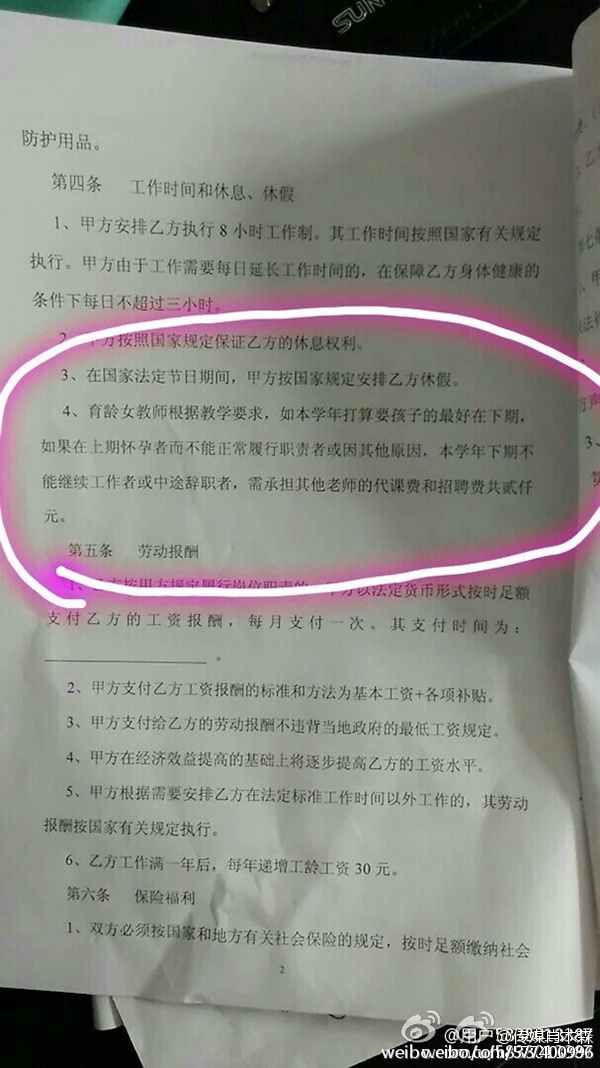

近日,一则由河南省商丘市尚博学校女教师在微博上晒出“奇葩”劳动合同引发网友热议,校方对育龄女教师列出“霸王条款”,称若因上学期怀孕导致下学期不能工作或中途辞职者,需为其他代课老师的代课费和招聘费“买单”。女性生育权屡遭侵犯,“奇葩”合同频频出现。专家表示,女性生育不能成为职场“拦路虎”,“二孩”政策全面放开,女性生育权关系重大,需依法保障。(3月3日新华网)

保障妇女的生育权,劳动(聘用)合同或者服务协议中不得规定限制女职工结婚、生育的内容,这是国家法律的明确规定,女教师因怀孕影响工作而支付代课费和招聘费,这样的“奇葩”合同当然是违法和无效的。

不过,一个我们不应忽视的事实是,违反国家法律在聘用合同中对妇女生育权做出限制性规定,这样的情形不仅河南省商丘市尚博学校有,事实上在全国各地、各个行业都普遍存在。在这背后,其实也反映出了用人单位一些正当的利益诉求。

我们知道,女性生育要增加用人单位的用人成本,这是客观事实。尤其在“自负盈亏”的民营企业,如果这样的成本都由用人单位来承担,显然并不公平。法律赋予女性生育权而带来的用人成本增加,是不是完全应该由用人单位来埋单,这其实是一个值得探讨的问题。

我们当然可以要求用人单位要懂法守法,不侵犯女职工的法定权益;当然可以要求有关部门严格执法,做到违法必究;当然可以要求女职工提高维权意识,不做“沉默的羔羊”。但只是坐而论道,不顾及用人单位的利益,恐怕也无法真正解决问题。从协调各方面利益入手,做到既保证妇女的生育权,又不影响用人单位的正当利益,才是治本之策。

比如在俄罗斯、新加坡、韩国等国家,政府就明确规定由公共财政分担一部分生育成本。在英国,女性职工的产假工资则是由国家支付给雇主,再由雇主发给职工。这样做,就较好地理顺了由于女职工生育而带来的利益纠纷,用人单位违法的动机也就不复存在。这样的做法,无疑值得我们借鉴。

如果单位守法的结果是自身利益受损,肯定会对法律阳奉阴违。国家承担起相应的责任,帮助用人单位解决实际困难,才能最终保护女性职工的权益。否则,如果只是将难题全部推给用人单位,只会使用人单位在招聘时设置性别门槛,让女性的就业空间更加逼仄。