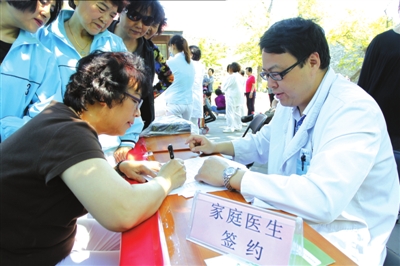

国家卫计委日前发布《关于进一步规范社区卫生服务管理和提升服务质量的指导意见》。到2020年,力争实现让每个家庭拥有一名合格的签约医生,每个居民有一份电子化的健康档案。(11月26日《人民日报》)

这次国家卫计委发布的《关于进一步规范社区卫生服务管理和提升服务质量的指导意见》中提出,在5年内力争实现家家户户都拥有合格的签约医生的目标,也是基于“无健康,没小康”的现实考虑。说到签约医生,其实公众并不陌生。签约医生又叫家庭医生,其以家庭医疗保健服务为主要任务,提供个性化的预防、保健、治疗、康复、健康教育服务和指导,使受服务者足不出户就能解决日常健康问题和保健需求、得到家庭治疗和家庭康复护理等服务。

这种模式不仅在国外发展得相当成熟,而且这几年,国内一些地市也已经开始了探索尝试,但据媒体之前的相关报道,签约医生发挥的作用远远没有达到预期,甚至有的地方落入了形式主义的窠臼。叫好并不叫座,广大群众并没有感受到“签约医生”对自己就医等方面的改进。

而之所以造成这样的困境,一方面缺乏国家层面相关政策的布局谋篇,另一方面就是全科医生相当稀缺。目前,国家卫计委的“指导意见”已经出台,而且详尽具体,应该算是缓解了“政策饥渴”;而全科医生的稀缺,还需要从国家到地方出实招去纾解。全科医生是与专科医生相对而言的,一般是以门诊形式处理常见病、多发病及一般急症的多面手。当前的社区全科医生工作的另一个特点是上门服务,常以家访的形式上门处理家庭的病人,根据病人的各自不同的情况建立各自的家庭病床和各自的医疗档案,这也是眼下“签约医生”主要服务内容。5年内,每个家庭都有签约医生,以期广大群众得到保姆化的服务,全科医生必须是主力军。

国外全科医生占医生总数30%~60%以上,卫生业务量占一半以上,工资收入超过多数专科医生,社会地位很高。而据2012年10月的媒体报道,我国全科医学注册执业医师只有8万余名,仅占执业医师总数的4.3%,全科医师数量仍严重不足,像北京、上海等全科医生还捉襟见肘,远远不能满足签约医生的需求,其他偏远地区更是如此吧。

要想5年内完成每个家庭拥有一名合格的签约医生的目标,国家和地方除了按照意见要求持续推进医疗体制改革外,必须将培养全科医生作为重中之重的事情来抓。这就要求各地一方面建立统一规范的全科医生培养制度,严格按照先接受5年的临床医学本科教育,再接受3年的全科医生规范化培养模式进行人才储备;另一方面,要解决当前急需与规范化培养周期较长之间的矛盾,对符合条件的基层在岗执业医师或执业助理医师,按需进行1至2年的转岗培训,以达到全科医生的要求;第三,改革全科医生执业方式,全科医生可根据需要多点注册执业,可以在基层医疗卫生机构全职或兼职工作,也可以自行开办诊所;第四,创新全科医生激励政策和方式,提升他们的待遇和社会地位等。

基础不牢,地动山摇。“签约医生”叫座必须立足于“全科医生”培养,这也是一项关乎全局性的基础性工作,如果不能化解这一现实矛盾,那么在目标的实现的过程中一定“道阻且长”。