近日,教育部官方微信“微言教育”公布了《普通高等学校学生管理规定》的修订对照表,并就此向各地教育行政部门以及部属高校征求意见。在拟修订的高校学生管理规定中,首次将诚信教育写入管理规定,对失信学生可给予警告直至开除学籍等处分。(11月19日《京华时报》)

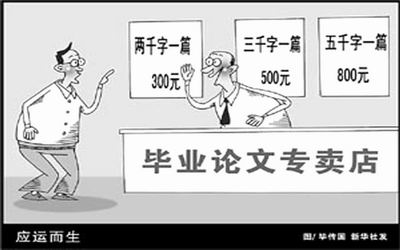

高校学生的不诚信现象,集中体现在考试作弊、论文抄袭等方面,如果这些不诚信现象泛滥,就会导致大学生的素质严重下滑,进而影响高等教育的质量,破坏社会诚信体系建设。有些高校学生之所以要做出考试作弊、论文抄袭等不诚信行为,原因无非就是没有真正努力学习,想通过这种不诚信的行为走捷径,不劳而获的思想显而易见。

走捷径、不劳而获的错误思想是很多违法犯罪分子敢于触雷的源动力,如果高校学生通过不诚信的行为屡试不爽,自然就会在其潜意识中埋下违法犯罪的种子。高校强化诚信教育其实就是防患于未然的工作,通过防微杜渐来体现诚信的人生价值,让“勿以恶小而为之”的理念深入人心。

《法律基础与思想道德修养》课是很多高校学生的必修课程,可以说这门课程几乎是高校进行法制与道德教育的全部,然而绝大多数大学生认为法律问题尤其是违法犯罪距离自己十分遥远,思想道德修养教育也常常流于形式,加上这门课程考试难度并不大,所以这门课程几乎成为高校学生“必修选逃”的重灾区。因此仅仅依靠开设这门课程来提升高校学生的法律意识,几乎不现实,更别说提高思想道德修养水平。

从司法执法实践中不难看出,很多违法犯罪行为都会在思想道德领域埋下伏笔,高校学生考试作弊、抄袭论文等不诚信行为,其实就可能徘徊在违法犯罪的边缘,如果不将这种不诚信思想及时扼杀,难免就会导致高校学生走向违法犯罪的不归路。

刚刚颁布实施的刑法修正案(九),就将组织作弊、买卖作弊设备、买卖考题、替考等作弊以及帮助作弊行为纳入刑法范畴。有些高校学生尤其是重点高校学生,其高中阶段的学习能力、应试能力很强,但是诚信意识、守法意识很弱,每年都会有媒体报道有在读大学生代人参加高考,这些学生就是将学习和应试的能力当作赚钱的工具,审核严格程度远低于高考的校内考试,这些学生更愿意参与考试作弊。

无论是帮助他人作弊的学生还是被帮助的学生,都有可能触犯刑法走向犯罪。抄袭论文现象则违背知识产权法的基本精神,本应该成为创新主体的高校学生,如果放纵或漠视这种论文抄袭现象,无疑就是对创新力量的最大伤害,若知识丰富、思维活跃的高校学生不愿意创新,只想着走捷径,那么知识产权保护和万众创新就会失去基础。

基于高校法制教育的现状,高校学生的诚信教育无疑就是法制教育的基石。缺乏诚信教育作为支持,高校法制教育就会成为空中楼阁,诚如高校学生普遍认为自己同违法犯罪相距甚远,当不诚信的高校学生真正走向社会,他们就可能会成为欠债不愿还的“老赖”,犯罪分子的中坚力量。高校教育只有将诚信等道德约束挺在法律的前面,才能让高校学生今后的人生轨迹同违法犯罪保持距离,才能让高校的法制教育避免沦为空谈,才能让高等教育真正实现对人思想的改造。